确定学习主题,通过分析学习目标并匹配工作任务,从工作职责、关键任务和重复知识技能中提取主题,确保学习与工作需求关联;学习内容分析涉及“学什么”和“如何学”,强调内容层次结构及布鲁纳、加涅和奥苏贝尔的理论,以优化学习序列和整体性;学习方式选择涵盖14种方法如课堂学习、在岗培训和行动学习,基于“721学习法则”和TTM分析矩阵进行科学匹配;学习时长安排则依据课间休息原则、极限原则和间隔递减原则,结合工作任务得分设置合理时长,以提升培训效果和学员吸收效率。

01 确定学习主题

如何确定学习主题?首先需要分析学习目标,然后再匹配学习目标与学习主题。常用的方式是对所有的学习目标进行整合与编码,根据编码后的学习目标,我们可以进一步规划相关联的学习目标所需的学习主题,避免不同关键任务中出现重复的学习目标。

匹配学习目标与学习主题之后,我们还需要关联工作任务与学习主题,其目的是为了链接工作需求与学习需求,确保学习主题能够满足工作的需求。通常情况下,单个岗位层级的学习主题一般有4-18个。

经过大量的实践发现,通常能够从四个来源定位学习主题:

1)工作职责转换为学习主题

我们在梳理岗位的工作职责时,就遵循了不重复、不遗漏的原则,并且颗粒度是一致的,而这些职责正是员工在岗位上所必须熟知的操作,因此,我们可以将工作职责作为学习主题的参考之一。

例如,架构设计岗位有一个工作职责为“制定架构规划”,通过进一步分析,我们将《如何做好系统级架构规划》作为对应的学习主题,该学习主题中包含了制定架构规划的流程及方法等。

2)工作任务转换为学习主题

在员工的岗位工作中,总会有一两项工作任务非常关键且重要,同时,这些工作任务也可以作为独立的讲授内容,这时我们就不适合将其内容混合在其他主题下学习,而是需要将它单独提炼出来作为一个学习主题,重点去讲究它的流程、常见困难挑战以及解决方法,以便于减少学员在未来工作中犯错误的可能性。

例如,“编制知识工程文件”职责下有一个工作任务为“编制与修订企业标准”,考虑到该工作任务的重要性和复杂性,我们可以把它单独作为一个学习主题,即《企业标准的编制与修订》。

3)提炼重复出现的知识技能为学习主题

为了确保新员工能够更加快速地胜任岗位工作,确保培训者与被培训者的认知保持同频,在员工正式上任岗位工作之前,我们通常会对其进行冰山上知识技能的培训,而所谓的冰山上的知识技能,就是在工作任务中会反复用到的知识技能。

因此,我们可以将岗位多个工作任务中重复出现的知识和技能进行提炼,从而形成学习主题。

例如,架构设计岗位多个工作任务的完成都需要掌握行业架构相关知识,因此我们可以把《行业架构相关知识》作为一个学习主题,将不同工作任务中所需要的行业架构相关知识整合就能形成该主题下的学习内容。

02 学习内容分析

学习内容是指为实现学习目标,要求学习者系统学习的知识、技能和行为经验的总和。分析学习内容是为了明确学习内容的范围、深度以及学习内容各部分的联系。学习内容分析既与“学什么”有关,又与“如何学”有关。

1)学习内容“学什么”

对于学习内容的编写,需要考虑课程的适用性、关联性、实用性以及与受训人员知识水平的协调性,这就要求我们在编写学习内容时需要与实际工作相关联。

而且学习内容有一定的层次和结构,通常在梳理学习内容时,需要考虑两个方面:

一是序列联系,即学习内容各组成部分是按某种次序排列的,如时间次序、简单到复杂的次序等等;

二是部分与整体的联系,即学习内容的一部分是另一部分的构成要素。常见的方法就是根据工作任务分析/核心能力分析结果进行转换,并对描述进行优化,确保编写的学习内容是完整无遗漏且无交叉性的。

在工作职责转换为学习主题的情况下,一般学习内容的转换逻辑为:工作任务对应学习模块(一级大纲)、步骤对应学习单元(二级大纲)、知识、技能对应具体授课内容(三级大纲),如表-1所示:

| 工作任务分析 | 与课程的对应关系 |

| 工作任务 | 模块(一级大纲) |

| 步骤 | 单元(二级大纲) |

| 知识、技能 | 具体授课内容(三级大纲) |

(注:在有些特殊情况下非一一对应关系)

表-1 工作任务分析与课程的对应关系

例如,架构设计岗位其中一个工作职责“制定架构规划”对应学习主题《如何做好系统级架构规划》,而该职责下的其中一个工作任务“分析战略意图”对应学习模块“如何了解战略意图”,该学习模块下面的学习单元围绕高管、业务和技术部门访谈、访谈结果整理、改进问题和未来发展方向识别。

我们进一步将知识、技能融入步骤中,分析各步骤所需要具备的知识、技能,我们发现,高管、业务和技术部门访谈中不仅需要包含访谈的要点-企业战略与发展方向,还需要包含对上沟通的技巧。知识、技能的融入使得学习内容更场景化,更有针对性,从而确保学习内容能够更有效地支持岗位工作任务的完成。

但并不是所有的知识、技能都能够融入步骤,有一些需要优先学习的岗位入门级知识、技能可以作为单独的学习内容,比如对于下面的架构设计岗位,业务领域分类是可以提前学习的内容,为《如何做好系统级架构规划》等课程提前做好知识储备。

| 工作职责 | 工作任务 | 步骤 | 知识 | 技能 |

| 制定架构规划 | 如何了解战略意图 | 1.访谈高管、业务和技术部门 2.整理访谈结果 3.识别改进问题和未来发展方向 | 1.企业战略与发展方向 2.业务领域分类 …… | 1.对上沟通的技巧 …… |

| …… | …… | …… | …… |

表-2 架构设计岗位工作任务分析

| 学习主题 | 学习内容 |

| 如何做好系统级架构规划 | 一、如何了解战略意图(一级大纲) 1.高管、业务和技术部门访谈(二级大纲) a.访谈要点-企业战略与发展方向(三级大纲) b.对上沟通的技巧(三级大纲) 2.访谈结果整理(二级大纲) 3.改问题和未来发展方向识别(二级大纲) 二、…… |

表-3《如何做好系统级架构规划》学习内容分析

2)学习内容“如何学”

当解决了“学什么”后,还需要考虑“如何学”,才能让学员更快地掌握学习内容。

目前国内外有三种颇具影响力的观点:

布鲁纳在《教育过程》中提出了螺旋式课程,即根据员工的职业发展阶段,让员工尽早有机会在不同程度上去接触和掌握某门学习主题里的知识和技能,以后随着员工工作上的成熟,围绕学习主题里的基本结构不断加深内容深度,使员工对学习内容有更深刻和有意义的理解。

加涅提出直线编排学习内容的主张,他从学习层级论的观点出发,把学习内容转化为一系列学习目标,然后按照这些目标之间的心理学关系,即从较简单的辨别技能学习到复杂的问题解决技能学习,把全部教学内容按等级来排列。

奥苏贝尔提出渐进分化和综合贯通的原则。渐进分化是指“该学习内容的最一般和最概括的观念应首先呈现,然后按细节和具体性逐渐分化”,综合贯通是强调学习内容的整体性,因为学习内容不仅包括各种概念和规则,同时也包括学习内容的操作步骤、方式和典型困难场景,如不掌握这部分内容,就不可能真正理解这门课程。

因此,我们在编排学习内容的时候要注意以下几个方面:

① 由整体到部分,由一般到个别,不断分化;

② 确保从已知到未知;

③ 结合工作的规律进行排序;

④ 注意学习内容之间的横向联系。

03 确定学习方式

在企业中,学习方式多种多样,常见的学习方式有14种:

1)课堂学习(Classroom Training,CT):在一个教室的环境中,由讲师和学员共同分享的集体学习。这个允许学员与讲师和其他参训者的互动,问问题,做应用练习和接受即刻的反馈。

2)在岗培训(On-the-job training,OTJ):在职培训通常是一种工作岗位上的一对一的培训方式,由经验丰富的同行或同事对工作者正在进行的工作进行现场指导。通常可以由经理/主管、经验丰富的员工或业务专家、或培训部门的员工提供在岗培训。

3)辅导(Coaching):辅导是一个人(教练)通过互动性的提问,协作式的目标设定,系统性的观察,建设性的意见反馈,积极主动的指导来提高另外一个人(被辅导者)的工作绩效。绝大多数的辅导过程能提高被辅导者的工作能力水平和工作积极主动性。

4)导师制(Mentoring):在这种学习活动中,有经验的员工为新员工或经验欠缺的员工提供支持、鼓励或提供信息和建议以帮助经验缺乏的员工获得胜任岗位的经验和能力。在导师制中,导师通常是所帮助领域的业务专家或明星员工,并且与经验缺乏的员工建立起一种正式或非正式的师徒关系。

5)自学(Self-paced Learning, SL):是指按照个人的学习进度或对学习主题的偏好自主地进行独立学习的方式。学员与讲师或其他学员没有互动。学习的媒介以书籍为主。

6)工作辅助工具(Job Aids, JA):工作辅助工具是用于提示、指导、帮助工作者正确高效地完成某项工作任务的工具。工作辅助工具较多的用在不太可能记住但在操作工作时又很必要知道的环境。工作辅助工具的种类和形式非常多样化,比如清单、流程图、决策表、工作表、大纲、警示牌、样品等。

7)行动学习(Action Learning):行动学习是指由4到8人组成的一个团队,通过解决一个真实的、复杂的、战略性的工作任务来学习的一种方式。在这个过程中,4到8个团队成员应用已有的知识和技能到实际问题解决中,通过不断的思考、探寻、协作,从而学习并创造新的知识和技能。

8)教导他人(Instruct Others, IO):通过教授他人如何完成或操作某些任务的方式来深入掌握和学习新的技能,在这个过程中担任讲师的学员会进行授课课题的相关研究。

9)电子化绩效支持(Electronic performance support system - EPSS):电子化绩效支持系统是一种能够针对工作中所遇到的问题及时提供所需要的信息、指导、例子、步骤性的示范等帮助的软件系统。EPSS的使用能够很大程度上降低不必要的培训和辅导。

10)网络教学(Web-based learning, asynchronous Communication):是指通过现代的网络,提供远程的和非同步的学习方式。非同步是指讲师授课与学员学习时间的不同。

11)电子化自学(Self-directed e-learning):是指按照个人的学习进度或对学习主题的偏好自主地进行学习的方式。学习媒介可以是网络学习,也可以是DVD/CD,录音机、MP3或者是各种形式的结合。

12)虚拟课堂(Virtual Classroom, synchronous communication):是指给学员提供一个现场的学习环境。这种方法可以允许学员在现场与其他的学员或讲师互动,不论地点在哪里。这种电子学习的方式对于小的学员群体比较合适。

13)移动学习:通过移动互联网设备/终端开展的学习方式。通常学习时长在1-10分钟以内。

14)微课:是指讲师围绕某个知识点或技能点开展的简短、完整的教学活动。微课多以视频、案例等作为授课的载体;在授课过程中充分合理运用移动互联网技术,以及各项技术手段,如动画、视频、手写板(电子白板)以及PPT等;时长3-10分钟以内并配套单独文件夹提供教学设计文本、多媒体教学课件等辅助材料。

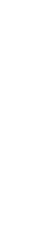

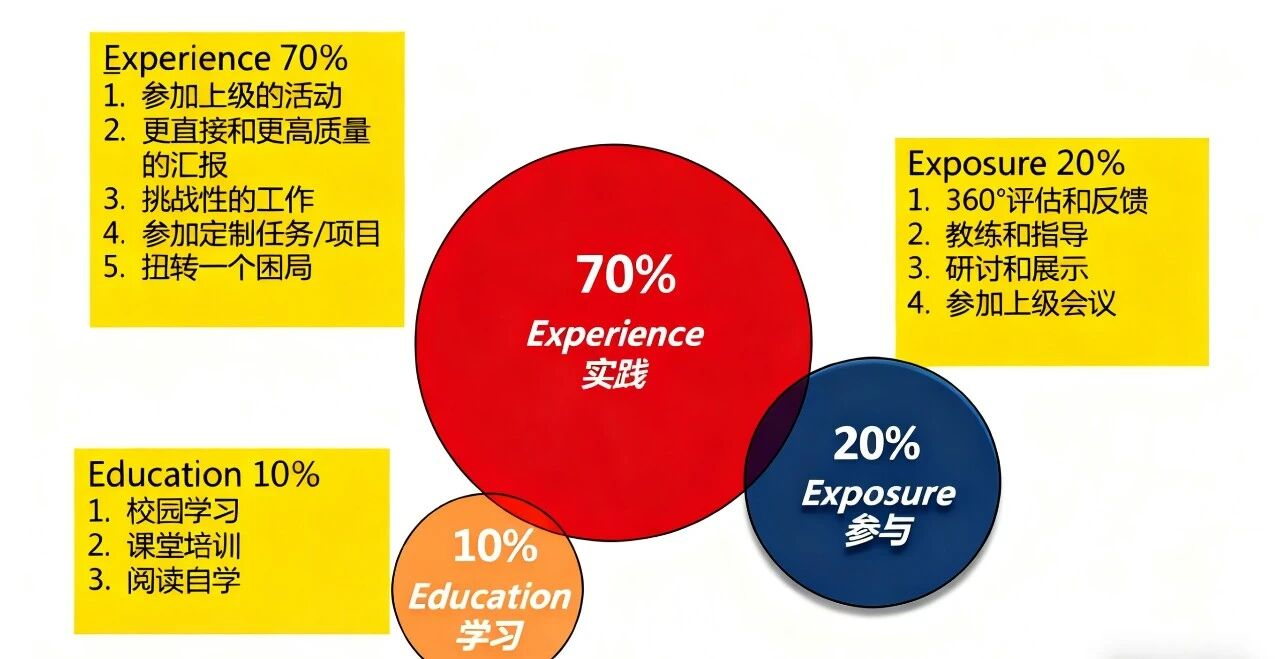

为了让学习内容更好的被学员掌握吸收,提升培训效果,我们需要结合“721学习法则”来规划不同学习内容的学习方式,从而建立系统化多元化的学习地图。

“721学习法则”是摩根、罗伯特和麦克三人在合著《构筑生涯发展规划》中正式提出,认为人的能力70%来自真实生活经验、工作经验、工作任务与问题解决,20%来自反馈以及与其他角色榜样一起工作并观察和学习该榜样,10%来自正规学习。

图-1 721学习法则

为了帮助大家更加科学地选择学习方式,可以使用TTM分析矩阵确定学习方式:

TTM分析矩阵主要是通过I(工作任务重要性)和D(工作任务学习困难度)两个维度去判断,这两个指标跟我们选择学习方式有很紧密的关联,上图根据I和D的得分将工作任务分为五个等级,每个等级建议采用的学习方式也不尽相同。

| 工作任务等级 | 建议学习方式 |

| 等级1 | 自学 |

| 等级2 | 工作辅助工具 |

| 等级3 | 辅导、在岗培训、电子化绩效支持、e-learning(微课、虚拟课堂...) |

| 等级4 | 课堂学习、行动学习 |

| 等级5 | 教导他人 |

表-5 工作任务等级与建议学习方式

这些学习方式也存在兼容关系,假如当你的工作任务处于等级4的时候,向下兼容可以补充选择其他的学习方式,也就是除了上述表格中提到的学习方式以外还可以选择工作辅助工具和自学,具体如何选择向下兼容的学习方式,需要考虑工作任务本身的特点。

比如说这个工作频繁度很高,就要用一种比较便捷的方式学习,像自学、e-learning、在岗培训等;

如果这个工作任务需要的标准化程度很高,一定要考虑工作辅助工具这种模式,因为这种工作需要提供sop、操作手册;

如果这个工作需要很多在岗经验的时候,建议考虑辅导、e-learning、导师制或者在岗培训的方式。

04 确定学习时长

教学过程中倡导“九轮闭环”,即从授课开始,到练习监督和最后的复习考核都能在教学过程中完成,实现最大效率。为了确保课程中能够将知识和技能学习到位,减小学员课后的压力,我们需要科学的设置课程学习时长,以保证学习效果的达成。

根据对企业内培训课程时长安排和学员培训效果的研究发现,要想课程达到好的效果,我们需要遵循三个原则:

1)课间休息时间的1+1原则

约每1个小时安排一次10分钟左右的休息时间,如果学员中吸烟者较多的话,一次课间的休息,安排15分钟是比较合理的。如果课程时长在60-90分钟的话,可以不安排课件休息,如果是最长120分钟的话,中间哪怕最好安排1次。

2)课程时长安排的极限原则

如果课程是一天的,那么纯学习部分的时间,安排不要超过6小时,一般上下午都不要超过3个小时,因为学员单次连续接受知识的极限时长就是3小时,全天不超过6小时,午餐和午休的时间要预留2个小时的时间,最短也不要少于90分钟。

3)课程时长安排的间隔递减原则

随着课程的逐渐深入,学习的知识越来越多,学员的疲劳期也会来的越来越快,所以在课程刚开始的时候,第一次课间休息可以安排在75-90分钟的时候,但是从这以后,一般是逐渐递减,比如60-75分钟休息一次,然后是50-60分钟休息一次,甚至是45分钟就休息一次。

因此,我们在规划学习地图阶段,就需要对课程学习时长进行科学设置。

考虑到学员在经过长时间学习后会产生困倦,我们需要在规划阶段就把课程的中场休息时间算进去。

在经过大量的实践后发现,课程学习时长的设置和我们选择的学习方式以及学习内容的重要性、难易程度有关联,比如确定了该学习主题的学习方式为课堂学习,那么我们需要判断这个学习主题是由几个工作任务组成的。不同的工作任务根据重要性和学习困难度的总分可以初步判断学习时长,具体如表8-7所示;

如果该学习主题采用的是e-learning的方式,通常学习时长在1-10分钟以内,以讲清楚一个知识点为基本标准;如果采用自学,一本书学习时长以2-4周来计算;如果采用在岗培训或者教练辅导,这些方式和我们工作任务的实际周期有关系,学习时长的确定是根据工作任务发生周期乘以频次去确定的(需要学习几次才能完全掌握)。

作者:培训江湖

来源:培训江湖