对于很多企业来说,“培训—考核—授权—上岗—评价—下岗”是任用员工的常规管理制度。过往,这项工作主要依靠培训人员手动操作,不仅耗时耗力,员工任用的六个环节均易出现错漏。例如,某位员工虽已授权上岗,但在实际工作中某个细节上出现了操作不规范的问题,由于无系统记录,培训人员则无法得知此情况并及时帮助该员工回炉再造。

大数据时代,数字培训认证系统可以转“人治”为“法治”——不仅可以呈现培训全流程,而且能够让消费者参与系统留痕,帮助学员堵漏洞、补知识,让培训更科学、高效,助力业务提升。

一、三阶段搭建数字认证系统

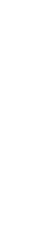

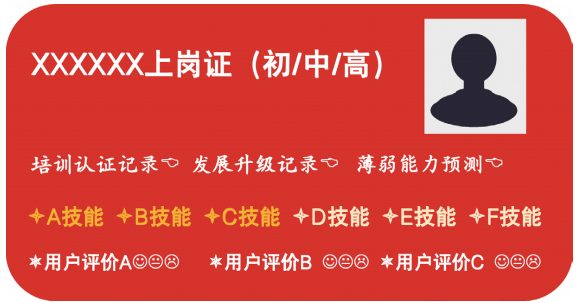

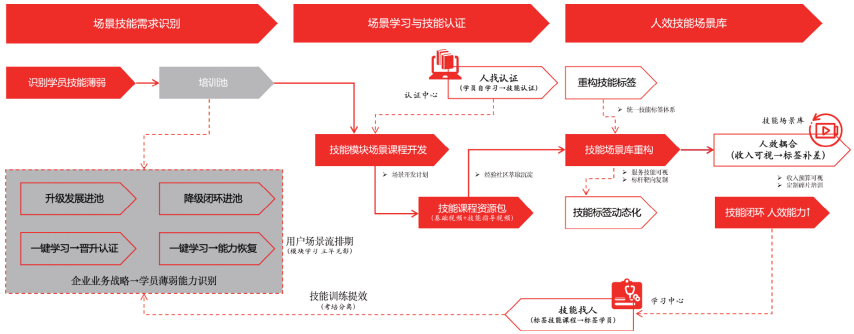

数字化培训认证系统的建设并非一蹴而就,而是需要精细布局。总体而言要历经三个阶段,分别为培训资源数字化、薄弱技能数字化以及人效预测数字化。

数字化培训认证系统发展三阶段

一步一个脚印,逐步完善数字化培训认证系统的功能,实现从“人找课”到“课找人”,直至“单找人”。

1.0阶段:人找课

数字培训认证系统建设初期,最主要的工作是根据员工岗位胜任力模型梳理培训资源并搬至线上,方便学员在系统中查询课程。简言之,系统建设1.0阶段解决的是平台资源使用和沉淀的问题。

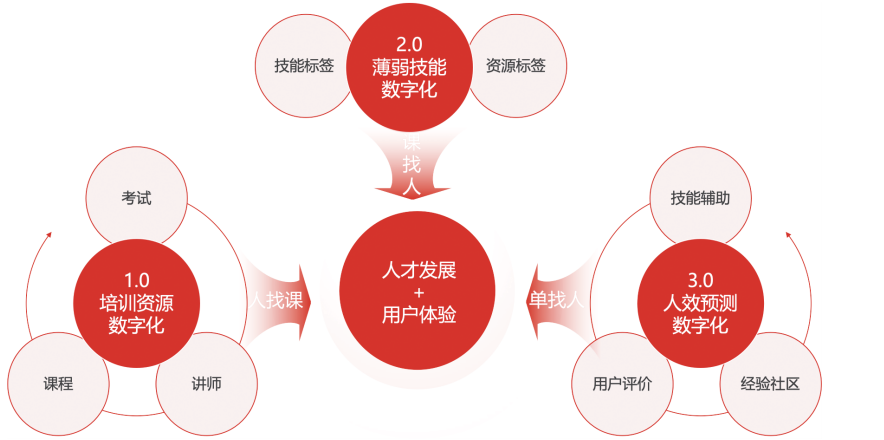

当然,该阶段若想做到位,则要实现培训资源的标准化和体系化,即按照员工初中高等级,将能力分为ABC类,再匹配与之对应的培训资源,并编好序号。

根据不同能力项为培训知识打好标签(示例)

做好这些,不仅有利于员工快速搜索到与自身能力匹配的学习内容,也方便系统后台及时抓取学员学习数据。

2.0阶段:课找人

以岗位胜任力为依据搭建完培训资源后,接下来的工作是实现“课找人”,即让学习资源快速推送至学员面前。

从“人找课”升级至“课找人”,不仅能够让定制化学习成为可能,更重要的在于,若学员在某项能力上比较薄弱,系统可以强制推送,帮助他顺利进阶。

实现这一目标的关键动作是为技能、学习资源、讲师、试题等,打上互相映射的标签。

为同一技能相关的内容打上相应标签(示例)

比如,X岗位的初级能力为ABC,那么,与之一致的课程都要打上同一标签,这也是学习地图/成长地图智能推荐的逻辑。需要注意的是,标签字段要规范化,否则课程推荐的准确率低,容易造成学员抱怨。

3.0阶段:单找人

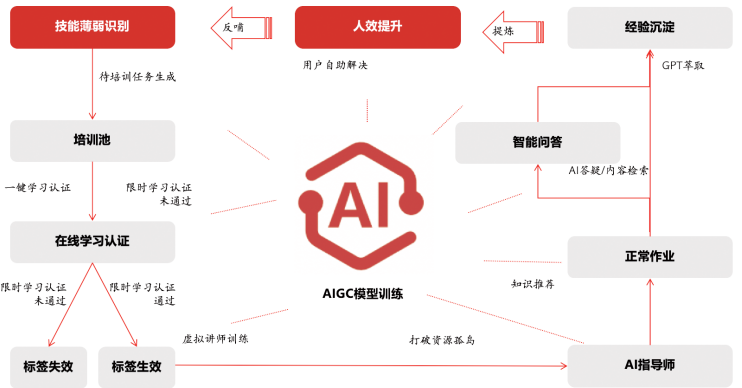

当数字培训认证系统搜集到一定量级的薄弱技能后,培训部门就可以借助AIGC技术实现人效预测,即不再是员工出现错误才补齐“薄弱技能断点”,而是帮助员工前置培训。此时,数字培训认证系统就达到了3.0阶段。

具体而言,在AIGC技术的助力下,培训人员可以分析某岗位员工在必备技能方面掌握不足的风险率有多高,之后,就可以为新入职和在职员工重点培训薄弱项,达到“人效预测”的目的。当然,这些易错技能项也会呈现在系统学习板块的前排,方便该岗位员工在一线操作现场快速查询,以最佳状态投入工作。

例如,维修人员上门服务后,其服务系统收到消费者的“差评”。与服务系统相连的培训认证系统就会迅速捕捉该反馈,启动人工智能分析功能,了解具体的薄弱环节后,为该员工推送相关的话术场景案例和沟通课程。这就是所谓的“单找人”,当培训系统收到此类反馈达到一定数量,就会为该岗位所有员工推送此易错场景的培训。

薄弱技能被系统捕捉的同时,绩优员工的表现也会呈现在系统中。他们的做法就成为标杆案例,供大家学习补差时参考。

二、突破点上技术 数字系统运转自如

系统的建设为员工的培训搭建起框架。那么,员工如何得知需学习哪些知识?系统通过何种方式,才能捕捉员工一线工作时的绩优表现和薄弱环节?培训人员又该如何识别员工的薄弱项属于个人还是集体培训范畴?待这些疑惑一一解决,一套基于数字化的、完整的数字认证系统便可以自如运转。

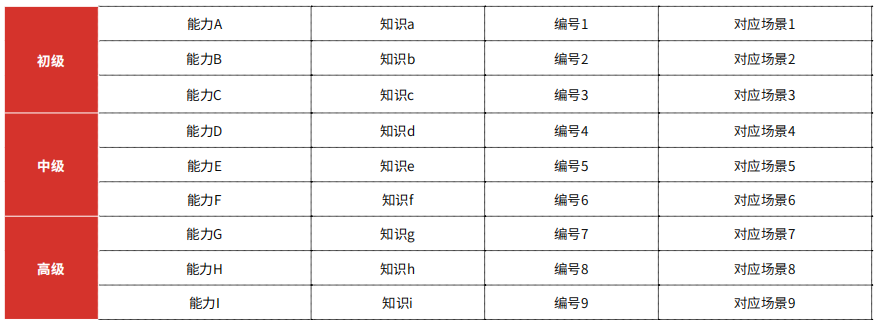

上岗证:员工的认证标签动态可视

要清楚员工所学是否符合上岗标准、在岗又需及时补给哪些知识,就要为他们配备一张电子版“上岗证”。

常见的电子上岗证原型图

该上岗证辐射学员应学习的所有技能,且呈现动态化调整状态,即学员在未获得某项能力之前,或者在一线工作过程中被消费者投诉、被上下游客户差评后,该项技能标签就会置黑。当学员在线点击黑色技能标签,系统便一键推送相关课程,待学员学完且通过考试认证后技能标签点亮。

如此,于学员来说,可以上网随时查询本人的培训认证、发展升级记录。从系统管理端而言,通过对每位学员的标签进行管理,就能够建立技能数据库,分析预测技能动态,实现人效治理。

培训池:资源与薄弱项精准相遇

上文已经提及,数字培训认证系统2.0阶段已经实现了标签统一,但是这并不意味着,系统后台捕捉到学员的薄弱技能后,就能将上岗证上某项技能置黑,而且推送后台学习资源。二者能够“相遇”的关键在于系统中建设“培训池”。

培训池是一个将系统后台的学习资源与学员薄弱技能一一映射的虚拟中枢平台。当系统识别到学员待培训项后,该培训任务就漏入培训池,数字培训认证系统前台的上岗证技能就动态提醒员工,这样便可实现学习认证零延误。

培训池在培训认证全流程中的节点

培训池触发条件

以职业发展条线为例,张三需要从销售主管晋升至销售经理,达到晋升资格后,培训任务便漏入培训池,生成一条待升级的培训任务。此时,张三可以点击上岗证上对应的置黑技能进行学习,答辩认证通过后,上岗证更新。

再以一线客服为例,李四作为客服,遭到用户投诉,上岗证失效。此时,培训池中便会生成一条培训任务,若李四不完成该培训任务,上岗证上此项技能则一直置黑,张三就无法正常工作。唯有待到他学完技能并认证通过后,上岗证才会恢复正常状态。

为了更好地管理员工待培训项目,培训部门可以制作一张“培训池待培训任务表”,其中包括培训类型、漏入漏出培训池时间、上岗证状态等,方便在后台监测,也方便智能提醒学员准时学习。

培训池待培训任务表

识别薄弱情况:让业务感知培训解决力

培训部门在运营数字培训认证系统时,还有一点需要注意:如何识别员工在一线工作时遇到的薄弱技能,到底属于个人弱项还是集体弱项?针对不同的情况,培训推送方案自然各异,因此需要在系统中设置一些关卡。

个体薄弱技能 个人层面的薄弱技能,常见于同一工种作业场景下多次出现错误。为了准确识别,可以按照图表6的做法设置一层系统校验。例如:系统设定三次维修连续出错,即自动给学员打上“维修技能差”标签的指令,这样,待培训任务就会在培训池中生成,学员也能及时察觉。

团队薄弱技能 业务条线复杂、工种繁多的集团化公司,团队整体出现薄弱技能的情况较多。此种情况需要两重系统校验,先识别单个分子公司中排名前列的薄弱技能项,再识别哪些个体属于该薄弱项。例如,系统设定月度出现20%的维修故障,则认为该维修团队整体均需提升技能。在此基础之上,若某位员工三次维修均获差评,则系统自动给该学员打标“维修技能差”,会格外留意该学员的补差情况。

综上,数字培训认证系统是一套系统开发方法论,也是一种培训管理理念,是建立在清晰的培训开发与运营流程基础上的数字化降本增效动作。当然,单个系统功能的效能离不开整体培训系统的集成化设计,从“前台—中台—后台”的标签体系、提醒触发体系和数据治理体系进行集成治理,才能搭建智能的培训系统。

此外,员工在工作一线遇到的问题,并非都能通过培训来解决。如上班迟到造成人效低,这是非技能的态度问题,企业应完善考核机制和人力资源管理平台建设,与培训部门形成耦合,共同助力培训从“人治”升级为“法治”,赋能员工、提升组织效能。

作者:李政 某世界五百强学习发展专家

来源:《培训》杂志