科研人员,是山东海科创新研究院有限公司(以下简称“海科研究院”)的核心力量,承担着把研发成果转化为组织绩效的重任。通过高强度的四阶训战,研发难题陆续被学员用新知化解,不少工艺技术得到创新,进而取得切实绩效,人才与业务实现双向奔赴。海科研究院成立于2019年4月,是中国民营企业500强海科集团旗下专门从事特种化学品、新能源材料、高分子材料、高新技术研发和商业孵化的企业级研究院。

海科研究院成立的第一个五年目标,就是要通过开放式创新,对韩、日、欧、美企业拥有的已经或即将在5年内过期的中、高端产品的核心专利工艺技术开展跟随式(Me too)研究,进而做到在每个研发平台上,均能推出2~3项拥有自主专利的差异化工艺技术包,同时帮助润晶、新源、赫邦这三家子公司实现产业化,从服务中、低端市场逐步升级。

这一过程中,科研人员起到不可替代的作用,不仅需要如期完成生产创新任务,更承担着把研发成果转化为组织绩效的重任。一旦技术得到突破,将直接缩减工艺流程的经费消耗,并获得集团资金的继续投入和支持。

01 解析研发瓶颈 筛选学习重点

我院最初的研发团队是由技术骨干(集团各子公司的技术中心选拔)、博士和硕士(社招或校招)组成,这三类科研人员分别需要在特种化学品、新能源材料、高分子材料等三大研发中心,负责不同方向的配方或工艺研发。

虽然采用了集成式产品研发流程(IPD)来进行项目管理,但大部分科研人员尚未掌握解决科研问题的高效方法,表现就是立项的研发项目虽然不少,但普遍进展缓慢。长此以往,便造成了诸多不利影响。

于是,海科研究院领导决定紧急为科研人员开展培训,并要求创新支持部必须取得“立竿见影”的效果。在接到任务后,创新支持部首先对研究院院长、三大研发中心总监、部分研发骨干进行了访谈调研,了解关键利益相关方的需求,并学习了十余个在研项目。

经过反复的沟通与调整,同时结合未来长期的人才和培训资源建设,创新支持部设计了“精英训战营”,通过四个阶段助力关键人才与业务双向奔赴。

02 四阶训战 助推业务达成

在研究了大量行业实践,并咨询了不少专家前辈后,我们最终选择“训战”作为本项目的培训形式。

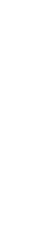

结合目标以及各方群体的意见,创新支持部将本期项目的时长设定为四个月,每月集训两天,其他时间需要在岗实践。具体而言,包括四个行动阶段。

培训行动规划

解析主次任务

我们遵循“仗怎么打,兵就怎么练”的指导思想,首先与外部专家、师资合作,更进一步地研究调研阶段梳理出的在研项目。在这一阶段,我们确定了要打哪些“战役(项目)”,每场战役要进行哪些“战斗(须解决哪些科研问题)”才能确保获胜,以及在此基础上,学员又应该具备哪些“作战本领(解决问题的思维和技能)”。

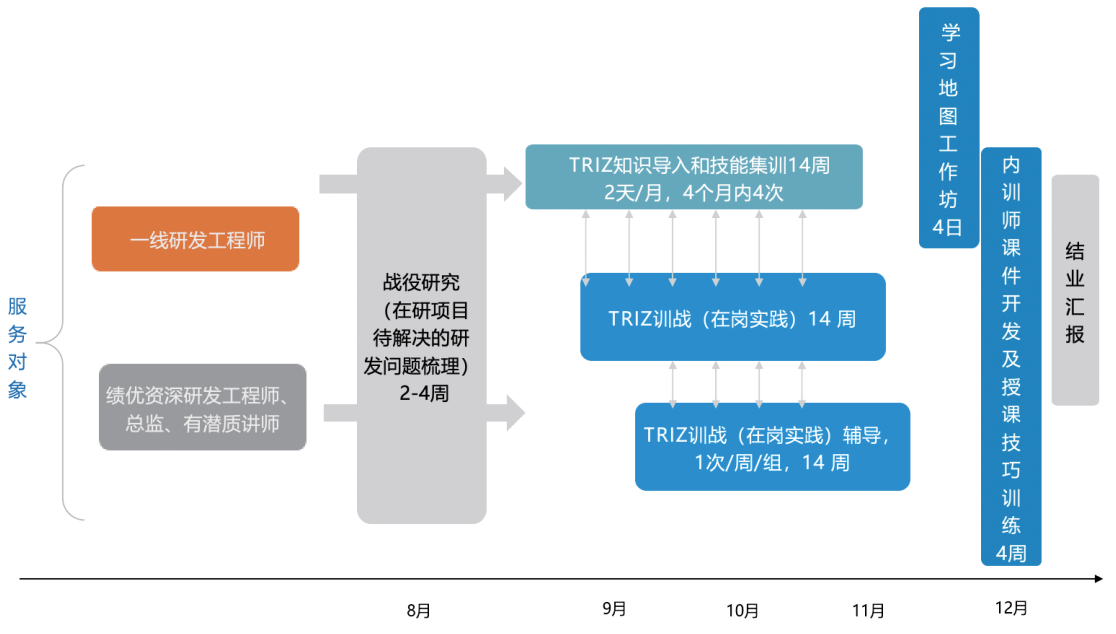

随后,依据“战斗”发生的频率,我们确定了在集训中“先打什么仗”,优先训练哪些技能等。排在第一位的便是帮助研发人员学会分析矛盾问题,其次是功能问题,再次是物场问题,最后是查遗补漏,解决相关问题。

八天集训的知识重点

考虑到集训时间的有限,我们还邀请了外部专家,围绕特种化学品、新能源材料、高分子材料三个研发方向,以现场集中、互动授课的方式,为这些精心选拔的科研骨干,进行补充知识导入。

当然,在案例讲解之外,我们也为学员提供了一些简单的练习任务。这些任务一般是在研项目中已经解决的科研问题,学员需要用所学的新技能开展应用练习,加速对TRIZ新知的内化,更熟练掌握新技能。

回归岗位实践

因每个学员基本参与了多个在研项目,因而在培训启动之初,我们就尽量把同一项目的学员划分为一个小组。这也是一个训战队伍,他们共同参与的研发项目即为训战载体。

每次集训返岗后,学员需要立即参与在研项目会议,轮流上台,结合自己的岗位实际,分享他们所学到的新方法、新工具,以及可以如何与当前项目结合。

专家深度辅导

我们选聘了能够熟练应用TRIZ,且取得多项国际发明专利和产业化成果的化学专业博士,以及TRIZ方法论四级专家,作为兼职导师。

每周,各训战队伍都需要与导师深度交流一小时,呈现如何应用了新学,或者仍然无法解决的难点。基于此,导师要快速判断到底是学员没有融会贯通,还是所教授的知识和技能不对症。尤其是特别复杂的问题,导师还要适当“开小灶”,为该队伍进行一些专属辅导,或者提供查询相关文献的方向。

建设内训资源

培训后期,学员已经掌握了较多关于TRIZ的知识和技能,阶段性任务已经陆续完成,我们便会采取三方面措施,以丰富内训资源。

一是筛选六位参训的科研骨干,作为主题专家(SME)参加学习地图共创营。

二是安排十位学习能力强且乐于分享的科研骨干,花费两天的时间学习课件开发技巧。

三是从上述十位中再筛选六位表达能力强的学员,强化他们的授课能力,以培养出至少六名合格的训战导师。

通过“精英训战营”,研发难题陆续被学员用新知化解,处于IPD流程中的项目加快进入下一阶段。据统计,整体人力成本降低15%,大约300余万元;在1~2年内,三家子公司能够完成部分工艺技改,并实现年均降本500万至2000万元;集团决策层表示了高度认可,批准了未来三年金额过亿元的研究院建设规划。

03 完善前提条件 护航项目落地

在训战项目取得一定成果后,创新支持部又相继进行了一些实践探索和经验总结。

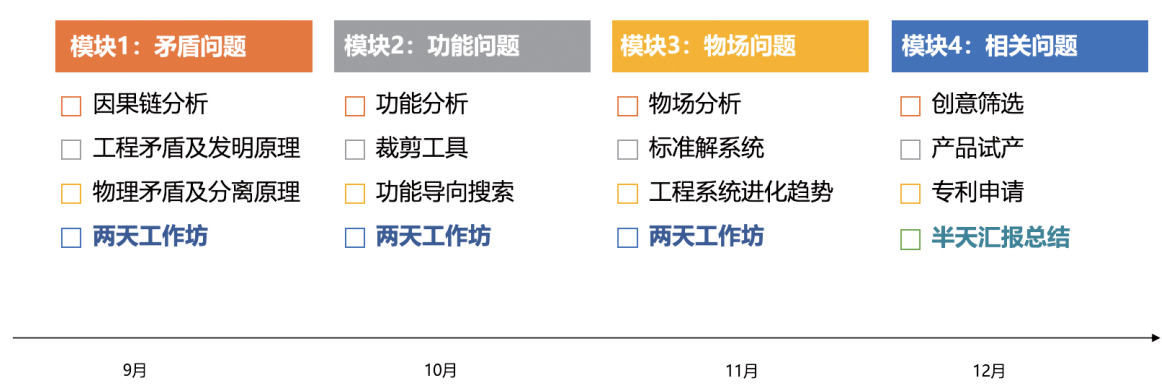

首先,搭建了流程化的训战模型。其主要分为需求访谈、需求设计及准备、实施、复盘阶段。

训战模型

随后,针对模型中关于项目是否适合训战的判断标准,我们进行了多番商讨。经分析认为,应该尽量满足五个条件。

学员成规模 如今,入职我院的科研人员数量降低,加上培训预算紧缩,很难再按四阶开展训战。结果显示,绩效提升幅度不明显,甚至与预设目标有明显差距。

学习水平高 若要获得良好绩效,员工必须快速、高质量地解决业务问题。这往往是不少企业的共性培训需求,但起决定性作用的因素之一便是学员的学习能力。我们可从平时工作中观察判断,他是否能够基本胜任岗位要求,并完成领导下达的任务。

集训环境佳 以“精英训战营”为例,每月两天集训的方式不仅确保了知识的精准导入,还方便了导师可以及时观察学员遇到的困难,迅速调整教学方法。总之,训战的环境、设施等,均会深刻影响培训成果。

教学师资强 我们认为,训战所需的师资不外乎三种情况。一是企业内有资深专家组(3人以上,理想6~8人),优先找其请教针对参训群体的能力发展计划,以及最影响他们获得业务成果的典型训战场景;二是没有资深专家组,就可以找连续2~3年获得绩优的骨干(3人及以上),咨询并记录建议;三是都没有合适的对象,那么便可以依据绩效考核选出绩弱的员工,让其分享最影响业务成果但无法妥善处理的场景。

主管能配合 不可否认,有外部专家辅导的训战效果相对出彩,但投资较大,不能长期开展,且业务成果或许无法获得直接主管的认同。

为了降低经费并获得直接主管的支持,我们投入一定时间旁观外部专家辅导学员的活动,努力将一些共性需求的辅导场景提炼出来,并与外部专家一同拟定评价标准,以及辅导的原则和要点。随后,邀请直接主管参与对学员的培训,向他们介绍训战的过程及学习的方向。

若沟通不顺,可以先鼓励关系较好或者愿意“尝鲜”的主管进行试验,再分享行动经验,扩大影响范围。

作者:王亮 海科研究院(苏州)创新支持部经理

来源:《培训》杂志