行动学习自20世纪90年代引进中国,历经30余年的发展,在组织学习、管理创新等方面的作用已得到充分彰显。然而,根据我的调研和实践发现,不少企业在推行行动学习的过程中,仍会遇到质疑:行动学习真的有用吗?答案是肯定的,从理论层面就可予以回答。

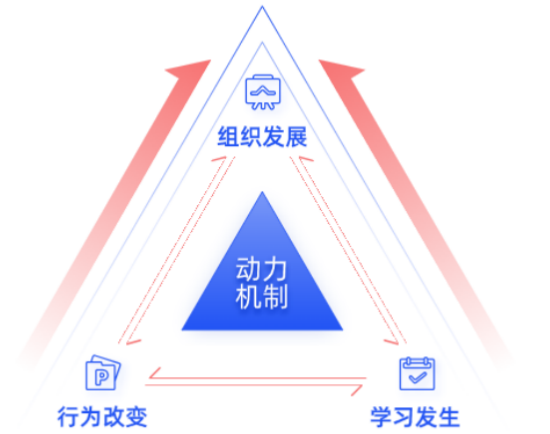

行动学习之父雷格·瑞文斯(Reg Revans)在《行动学习的本质》(ABC of Action Learning)一书中提出了20个基本假设,回应了行动学习的大部分问题(瑞文斯之所以用“假设”这个概念,是因为社会学领域的很多观点难以用自然科学的方法去“证明”或“证伪”,这也是其治学严谨的体现)。但是,这些假设所针对的问题过于分散且有重复,有的未触及问题的本质,有的则缺乏体系性和逻辑性。因此,在瑞文斯提出的20个基本假设的基础上,我重新提出3个假设,从学习发生、行为改变、组织发展三个方面,掲示行动学习之所以有用的动力机制。

行动学习三大假设

01 假设1:实践是学习得以发生的根本动力

学习是反“人性”的。根据世界卫生组织、美国国立卫生研究院和《新英格兰医学杂志》等相关研究表明,成年人的大脑仅占体重的2%。然而,在静息状态下,大脑能消耗人体20%左右的能量,主动学习状态下则会升至28%。因此,为了节省能耗以维持生存,人类的潜意识并不会主动学习。

那么,学习为什么还会发生呢?关于这个问题,古今中外的专家学者做了大量的研究。从人类和组织层面分析,我赞同达尔文的进化论,即为了适应“自然法则”的需要;从个体层面分析,我认同杜威的实用主义教育观,即为了解决现实中的问题,这和中国古代儒家“经世致用”的观点不谋而合;而用马克思主义实践论来解释就是,实践是学习得以发生的根本动力。

有史以来,人类积累和掌握的知识浩如烟海。从制造石斧到训练人工智能大模型,这些知识都源自实践,目的也是指导实践,即“从实践中来,到实践中去”。简单概括就是,“以用致学,学以致用”。这里说的“用”包括两个层面:一是有用之用,比如我们学习开车,目的明确,也很实用;二是无用之用,比如我们业余时间学习书法、篆刻,纯属个人爱好,虽无功利之用,却有情趣之用。

为什么学生会厌学?我曾和清华大学继续教育学院副院长李森林教授深入探讨过这个问题。我们认为,这是因为学生感受不到学习“有用”(这里的“用”指的是“有用之用”),即“学习”与“实践”之间的时空距离太远。也许他们“知道”学习有用,但在课堂上和短期内“体验不到”。因此,我们主张,在中小学教育中应尽可能地创造条件,让学生去实践和体验所学知识。而成人教育更应如此。原因在于,成人已具备一定的“程序性知识”和学习能力,并且成人的精力又经常被工作、生活等分散,只有拉近“学习”与“实践”的时空距离,才能真正激发成人学习的内生动力。最好的办法就是,围绕解决实践中的真实问题在行动中学习。

02 假设2:心智改变是行为改变的根本动力

心智模式的概念,最早由苏格兰心理学家肯尼思·克雷克(Kenneth Craik)于1943年提出。他在《解释的本质》(The Nature of Explanation)一书中提出,心智模式是人们构建以认知外部现实世界的“模型”,会影响人们的观察、思考与行动。彼得·圣吉(Peter M. Senge)在1990年出版的《第五项修炼》(The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization)中,将其定义为根植于内心的假设、逻辑和规则,强调其对理解世界与行动的深远影响。

电影《哪吒之魔童降世》中有句经典台词:“人心中的成见是一座大山,任你怎么努力也休想搬动。”在我看来,“心智模式”就是“成见”。“成见”一词原意为“既成之见”,即固定的认识、现成的见识、成型的看法等。可见,“成见”其实是个“中性词”,但现在一般指不全面、不客观的看法,多为贬义,这又何尝不是人们心中的“成见”。

心智模式对个体的行为影响是根深蒂固的。每个人心中都有对事物的“成见”,这是人性使然,与品行无关。例如,在智能手机问世之前,人们一定认为,手机就是用来打电话、发短信的,却不曾想过手机还可以用来上网?这是因为我们大多数人都被“手机就是用来打电话、发短信的”这种“成见”束缚了。因此,想要改变人的认知并进一步改变行为,必须先改变其心智模式。

虽然要改变一个人的“成见”犹如“搬山”,但是人的心智模式也并非牢不可撼。有句俗话叫“不撞南墙不回头”,话虽俗却理不糙。“南墙”,就是我们在工作和生活中遇到的真实问题和挑战,也是我们改变心智模式的最佳武器。“行动学习”理论认为,只有真实的问题才能真正引发人们的反思和心智模式的转换。孟子曰:“行有不得,反求诸己”。人们只有在解决真实问题的过程中,遇到“成见”失效的时候,才会真正愿意放下“成见”,进行复盘反思、改变心智、采取行动,并通过“PDCA循环”实现学习和成长。

03 假设3:群策群力是组织发展的根本动力

“群策群力”作为行动学习的重要方法和工具,是通用电气前首席执行官杰克·韦尔奇(Jack Welch)于1988年提出,它不仅帮助通用电气创造了辉煌业绩,更重塑了通用电气的企业文化。韦尔奇曾说过:“群策群力帮助我们创建了一种每个人都开始积极参与,每个人的想法都开始被注意,领导更多的是促动员工,而不是控制员工的文化。”

“群策群力”与我们党的根本工作路线“群众路线”具有“同曲同工”之妙。毛主席提出,群众路线,即“从群众中来,到群众中去”“将群众的意见(分散的无系统的意见)集中起来(经过研究,化为集中的系统的意见),又到群众中去作宣传解释,化为群众的意见,使群众坚持下去,见之于行动,并在群众行动中考验这些意见是否正确。然后再从群众中集中起来,再到群众中坚持下去。如此无限循环,一次比一次地更正确、更生动、更丰富”。

群策群力和群众路线的有效性都已经被实践证明,但其背后的理论依据还要从“群体动力学”进行分析。美国心理学家库尔特·勒温(Kurt Lewin)提出了著名的“参与改变理论”,指出改变个体态度的方法不能离开群体的规范和价值,而个体态度的改变依赖其在群体中参与活动的方式。越是主动参与到群体的活动中,态度就越容易改变。

“群策群力”可以说是我们日常工作中常用的方法,因此,我对勒温的“参与改变理论”深有体会。实践证明,人们不是不愿意“改变”,而是不愿意“被改变”。“指令性”的管理必然会遭遇心理上的防御和抵触。而当人们参与到某个群体活动中时,他就会更倾向于支持这一群体的共识,哪怕他曾经投过反对票。换句话说,有参与感,才会有自驱力;有自驱力,组织才能真正得以可持续发展。行动学习,就是这样一种群体活动。

以上三个假设,是为了回答关于行动学习“是否有用”的质疑而提出的。或许也是一种“成见”,但是却经过了笔者的亲身实践,希望能够给正在推行行动学习的组织及个人以帮助。

作者:方向 安徽交控人才发展研究院常务副院长

来源:《培训》杂志