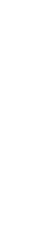

作为企业人才发展的“引擎”,培训部门如何突破这一困局,让继任者从“储备名单”真正成长为“能扛事、善决策”的核心干部?结合实战案例,拆解一套“精准画像-场景化赋能-闭环评估”的三维赋能体系,为培训从业者提供从方案设计到效果落地的全流程实操指南。

01 精准画像:

锚定分层目标,破解“培训盲目性”困局

干部继任者培养的第一步,是避免“大水漫灌”——若不清楚“不同层级需要什么能力”,再优质的培训资源也会沦为“无效投入”。培训部门需联合业务部门,构建“分层能力模型+三维需求诊断”机制,让培养目标从“模糊化”转向“精准化”。

1.分层能力模型:为不同层级画准“能力肖像”

不同层级干部承担的职责差异显著,能力需求与培训重点必须“分层定制”,杜绝“一刀切”:

| 层级 | 定位 | 核心目标 | 能力聚焦 |

| 基层继任者 | “执行者”到“基础管理者” | 带团队落地业务 | 管理基本功+业务落地力 |

| 中层继任者 | “部门管理者”到“协同管理者” | 打破部门墙、操盘跨部门项目 | 战略分解+资源整合力 |

| 高层继任者 | “业务管理者”到“战略管理者” | 撑全局、推动组织变革 | 行业洞察+战略落地力 |

2.三维需求诊断:锁定“个性化能力缺口”

仅有能力模型不够,还需精准识别每位继任者的“短板”。培训部门可通过“业务访谈+自我评估+数据复盘”,实现“千人千策”:

-业务访谈:听上级说“真实需求”

与继任者直属上级1v1沟通,重点问两个问题:

“目标岗位最核心的能力要求是什么?”

“该员工当前最需要补的短板是什么?”

-自我评估:让继任者“主动找短板”

让继任者梳理“3项最需提升的能力”+“1个因能力不足导致的失败案例”。

此举既能激发主动学习意识,也能避免“培训内容与需求脱节”。

-数据复盘:用数据找“高频短板”

整合继任者过往1-2年的绩效数据、项目成果、360度评估报告,定位“共性问题”。

例如某企业分析发现,高层继任者“战略落地能力弱”——多个战略项目因“拆解不细、责任不清”未达预期,培训部门随即联合战略部设计“战略解码工作坊”,帮助学员掌握“从战略目标到业务动作”的拆解方法。

最终,培训部门需整合三类信息,输出《分层培训需求报告》,明确“哪些能力靠培训、哪些靠实战、哪些靠导师带教”,确保每一分培训投入都“靶向发力”。

02 场景化赋能:

让培训嵌入业务,告别“学用脱节”

培训的终极价值,是“让学员把知识转化为业务成果”。若培训与业务割裂,再优质的课程也会沦为“走过场”。可以“721法则”为框架,构建“场景化赋能体系”,让继任者“在做事中成长,在成长中推业务”。

1. 70%实战场景:让“任务=培训,成果=能力”

实战是能力转化的核心,培训部门需设计“任务驱动式培养”,将培养任务与业务目标深度绑定:

-定制“能力-任务匹配包”

联合业务部门为不同层级继任者设计专属任务,确保“任务完成即能力提升”:

基层:主导1次部门精益改善,3个月内降低10%物料浪费;

中层:牵头新品试产到量产的跨部门项目,确保按时交付;

高层:参与公司战略复盘,输出某业务线下年度战略落地建议,并推动1项关键举措落地。

-建立“任务跟踪机制”,避免“只布置不跟进”

-月度跟踪:继任者提交《实战任务进展报告》,说明“进度+问题+需求”,培训部门联合导师召开“复盘会”,针对性解决问题;

-季度评估:结合业务部门反馈,判断任务是否“既达业务目标,又提能力”——例如基层精益项目,既要看“成本是否降低”,也要看“是否掌握精益工具应用方法”。

2. 20%交流场景:用“三层导师带教”传递“隐性知识”

干部成长需要“显性知识”,更需要“隐性知识”——这离不开导师带教。培训部门需搭建“总导师+主责导师+辅助导师”三层体系,明确职责与保障机制:

| 导师类型 | 定位 | 核心职责 | 考核标准 |

| 总导师 | 战略指引者 | 季度开继任者座谈会、协调跨部门资源、争取关键项目历练机会 | 继任者关键任务达成率、资源协调效率继任者关键任务达成率、资源协调效率 |

| 主责导师 | 日常带教核心 | 共同制定《个人发展计划书》、每周 1 次 1v1 带教、每月审核任务成果 | 带教记录提交率、继任者能力提升幅度 |

| 辅助导师 | 专项答疑者专项答疑者 | 每月≥2 次专项咨询、分享实战经验 | 咨询频次、继任者满意度评价 |

-带教保障:避免“不愿带、不会带”

工具支持:发放《导师带教手册》,明确“带教流程+常见问题解决方案”;

赋能培训:带教前组织线上“导师赋能课”,讲解“带教技巧”“反馈方法”,考核合格方可上岗;

激励机制:带教任务纳入导师绩效加分项,年度评“最佳导师”,颁发证书+外训机会。

3.10%系统培训:分阶段、场景化,不扰业务

系统培训是能力基础,但需避免“大水漫灌”。培训部门可按“基础-进阶-卓越”分设计课程,并优化时间安排:

-阶梯式课程:能力逐步跃迁

| 培养阶段 | 基层重点 | 中层重点 | 高层重点 |

| 基础期 | 管理基本功、沟通技巧 | 战略目标解读、团队管理入门 | 行业趋势、企业战略 |

| 进阶期 | 团队激励、问题分析与解决 | 跨部门项目管理、冲突管理 | 供应链整合、组织变革 |

| 卓越期 | 战略思维启蒙、团队凝聚力 | 商业洞察与创新 | 企业经营管理、文化塑造 |

-场景化开发:让课程“贴业务”

①角色扮演:讲“跨部门沟通”时,模拟“生产与销售因交付周期吵架”场景,让学员练习“倾听-共情-找共识”的话术;

②实战拆解:讲“战略解码”时,结合公司下年度目标,让学员分组拆解“从公司目标到部门任务”的路径,输出可落地的“部门计划”。

③标杆参访:培训需“内外结合”,例如某汽车企业组织高层继任者参访特斯拉工厂,复盘其智能制造模式,再结合企业自身业务输出“数字化改造建议报告”。

-时间优化:不占用核心业务时段

①外部精品课:选周末/节假日,避免工作日影响业务;

②高管公开课:晚间直播+回放,方便灵活学习;

③线上微课:通过企业学习平台推送,要求每月≥4小时学习,利用碎片化时间完成。

03 闭环评估:

从“过程管控”到“结果导向”,让培训价值“可视化”

若无法证明“培训能带来业务价值”,继任者计划很容易因“资源不足、高层不支持”停滞。培训部门需建立“全流程评估体系”,将培训效果与“认证、晋升”直接挂钩,让价值“看得见、摸得着”。

1.过程评估:盯紧“成长轨迹”,及时纠偏

过程评估的核心是“避免等到最终评估才发现问题”,需重点跟踪3个维度:

-学习参与度:确保“全程投入”

跟踪“培训出勤率”“作业完成率”“线上学习时长”——出勤率低于70%、时长未达标者,需制定“补学计划”,否则暂停培养资格。

-任务完成质量:确保“学用结合”

每季度评估实战任务成果,结合业务部门反馈打分。

-知识掌握度:确保“真学会”

通过“课程测试+案例分析”检验效果。

2.结果评估:以“认证答辩”定“成熟度”,让“能力=晋升”

结果评估是“最终关口”,需联合干部管理委员会组织“分层认证答辩”,将能力与晋升直接挂钩:

-答辩设计:聚焦“能力+业务”

采用“成果汇报+提问”形式:汇报需含“能力提升点+实战成果+业务贡献”;提问环节评委聚焦“短板改进+复杂问题解决思路”,避免“空泛评价”。

-等级划分:明确“补位资格”

| 答辩得分 | 补位资格与晋升路径 |

| 90-100 分 | 完全胜任目标岗位,优先晋升 |

| 85-89 分 | 基本胜任,岗位空缺时优先考虑 |

| 70-84 分 | 6 个月后重评,期间针对性补训 |

| <70 分 | 移出继任池,1 年后可重新申请入库 |

-结果应用:让培训成为“晋升刚需”,明确“未通过认证者不得晋升”。

04 培训部门的角色转型:

从“课程提供者”到“人才发展伙伴”

要让三维赋能体系落地,培训部门需跳出“单纯组织培训”的定位,转型为“人才发展的统筹者、推动者与价值证明者”,关键做好3件事:

1.跨部门协同:建“人才发展共同体”

-与业务部门协同:共同制定“选拔标准+考核机制”,确保“选拔-培养-晋升”闭环;每季度沟通“下季度业务目标”,调整实战任务;

-与高管层协同:定期汇报“培养成效+业务价值”,争取标杆参访、外部专家等资源,邀请高管任“总导师”或“讲师”,提升培养权威性。

2.资源整合:降本增效,把钱花在“刀刃上”

-内部挖潜:提炼高管经验、业务案例,开发内部课;

-外部合作:与标杆企业、培训机构谈“团购价”,或达成“参访合作”;

-专项基金:制定“基金申请方案”,明确用途。

3.数据驱动:用数据“指导决策、证明价值”

建立“人才发展数据看板”,收集“培训数据+能力数据+业务数据”,定期分析优化:

-若某课程“知识转化率低”,则优化内容或授课形式;

-若某层级“跨部门协作能力提升慢”,则增加相关实战任务;

-每年输出《培养价值报告》,用ROI数据,证明培训价值。

05 结语:

干部继任者培养,是“长期主义”的胜利

干部继任者培养不是“一次性项目”,而是“持续迭代的人才工程”。

对于培训部门而言,突破“形式化”困局的核心,在于始终围绕“业务需求”设计方案,围绕“能力成长”搭建体系,围绕“结果落地”建立机制。

在人才竞争加剧的当下,干部继任者培养已不是“选择题”,而是企业可持续发展的“必答题”。

当培训部门从“课程提供者”转型为“人才发展伙伴”,当继任者培养从“储备名单”转化为“干部生产力”,才能真正为企业筑牢“人才护城河”

——这既是培训部门的价值所在,也是企业穿越周期、持续增长的核心底气。

作者:梁志伟 培训人生态圈特邀作者

来源:培训人生态圈