培训现场群情激昂,回到岗位一切照旧——这句话不知戳中了多少管理者的痛点。我们可能都经历过这样的场景:培训负责人兴奋地汇报说《高效沟通》课程的考试分数很高,学员在课堂演练中也十分投入,可一回到实际工作中,开会时该争吵的依然争吵,该沉默的依然沉默。这种课堂上全听懂,工作中用不出的割裂,恰恰是培训效果最难跨越的鸿沟。

如果说培训的满意度和考试分数衡量的是我们投入的成本,那么员工回到岗位后的行为改变,才是检验这笔投资是否开始产生回报的关键点。今天,我们将直面这个核心难题:如何让培训效果真正从笔记本走向工作场所,让员工不仅知道,更能做到。

01 为什么行为改变是培训价值的“试金石”?

在柯氏四级中,行为改变这一层级之所以至关重要,是因为它是连接着学习层与业务结果层的唯一桥梁。没有行为的改变,再好的知识、再高的满意度、再纯熟的技巧,都无法对组织绩效带来任何实质影响。

但为什么推动行为改变如此困难?因为它本质上不是一个简单的学习问题,而是一个系统工程问题。真正阻碍改变的,往往不是员工的学习能力,而是他们回到的工作环境。

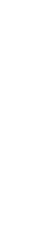

想象一下,一位员工刚学完时间管理四象限法则,满怀信心准备实践,却发现他的上级仍在不停布置各种“紧急不重要”的任务,同事还是会随时打断他的工作节奏,公司的绩效考核依然只关注他处理了多少突发事件,而不是他完成了多少重要的战略性工作。在这样的环境下,再好的方法也难以落地。根据著名的“6-2-2”法则,大约60%的行为改变阻力来自组织环境与管理体系,20%来自团队氛围的影响,只有剩下的20%与员工个人意愿和能力相关。所以,要推动行为改变,我们必须将视角从培训部门切换到业务管理部门,从改造工作场景入手。

02 精准定位:如何识别需要改变的关键行为?

(“2-3-6模型”第一步)

在投入资源之前,我们首先要回答一个根本问题:到底要改变哪些行为?漫无目的地追求变得更好只会徒劳无功。这时,2-3-6关键行为分析模型就能派上用场。

我们可以先通过DACUM工作任务分析法系统梳理岗位的核心职责。具体来说,就是邀请6-12名该岗位的绩优员工、一线经理及高级管理者组成专家小组,通过头脑风暴回答“为了出色完成工作,需要具体做哪些事”,然后将这些任务卡片归类形成清晰的岗位任务地图。

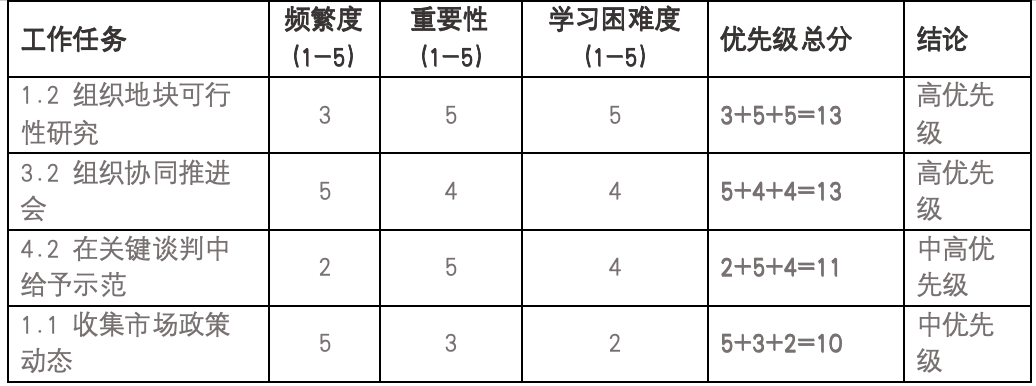

但并非所有任务都值得投入同等培训资源。我们需要找出那些频繁、重要且难学的任务进行量化排序。比如通过“优先级=频繁度×权重+重要性×权重+学习困难度×权重”这个公式计算后,可能会发现对营销副总继任者而言,“组织地块可行性研究”和“组织协同推进会”这两项任务的优先级最高。这样一来,我们需要改变的关键行为就浮出水面了。

识别关键工作行为简要步骤说明:

第一步:DACUM工作任务分析,简要步骤如下:

1、组建专家小组:邀请6-12名该岗位的绩优员工、一线经理及高级管理者。

2、头脑风暴:引导他们回答:“为了出色地完成工作,您需要具体做哪些事情?”将答案逐条写在卡片上。

3、归并与排序:将零散的任务卡片归类为若干职责领域,并形成一张清晰的岗位任务地图。

第二步:工作任务的优先级排序

优先级= 频繁度 × 权重 + 重要性 × 权重 + 学习困难度 × 权重(通常,重要性的权重最高)

工作任务优先级排序(样例)

03 驱动改变:如何构建行为改变的“生态系统”?

识别出关键行为后,我们需要设计一套完整的驱动力系统。在个人层面,既要确保学员“学得会”,通过提供一些具体工具和充分的角色扮演来实现;又要让学员“愿意用”,可以通过标准参照型考题检验学习效果,帮助他们建立应用新行为的自信。

在团队与环境层面,管理者要成为行为改变的“催化剂”,在培训前与学员沟通期望,在培训中提供实践工具包,在培训后通过定期复盘和同伴学习来强化新行为。最重要的是组织与系统层面,必须扫清制度障碍,比如检查决策流程是否与期望的快速决策行为相冲突,同时建立激励机制,将新行为纳入绩效考核和晋升标准,让员工真切感受到“改变有好处”。

04 案例复盘:“成功型辅导”行为改变项目实战

某公司的“成功型辅导”项目就是个很好的例子:该公司发现其组织的管理者只擅长做“问题型辅导”(下属出错后纠正),而不善于做“成功型辅导”(下属表现好时给予肯定和发展性指导),导致团队士气低落,优秀员工成长缓慢。他们根据以下步骤完善了对相关培训项目及评估的设计:

1、识别关键行为: 通过DACUM分析,确定“成功型辅导”包含以下可观察、可衡量的关键行为:

· 行为A(识别时机): 在周报/月报中,标记出下属的亮点贡献,并预约辅导时间。

· 行为B(进行辅导): 使用“STAR-AR”模型进行反馈( Situation-Task-Action-Result, 接着询问Appraisal-Refinement)。

· 行为C(跟踪循环): 在辅导后,与下属共同制定一个小型发展计划,并在下次1对1时回顾进展。

2、设计驱动力系统:

学习设计:培训不再是理论课,而是一个包含视频案例、角色扮演和《“成功型辅导”行为自查表》的工作坊。

环境支持:要求每位管理者的上级,在月度沟通中,抽查并辅导其“成功型辅导”的实践情况。

系统保障:公司将“成功型辅导”的频率和质量,纳入了管理者领导力评估的维度。

3.、评估行为改变: 项目组没有依赖主观汇报,而是在培训结束3个月后,通过以下方式评估:

· 抽样访谈与调研:对其下属进行匿名调研,询问“最近三个月,您的上级是否与您进行过关于您工作亮点的深度交流?”

· 关键事件法:收集管理者在实际工作中运用“STAR-AR”模型进行辅导的邮件或会议纪要作为证据。

· 数据追踪:对比实践新行为的管理者,其团队的核心员工保留率、员工敬业度得分是否有积极变化。

三个月后,通过匿名调研、关键事件分析和数据追踪,他们发现实践新行为的管理者,其团队的核心员工保留率和敬业度得分都有明显提升。

05 结语:让行为改变从偶然成为必然

驱动行为改变,本质上是在进行一次微型的组织变革。这需要我们将视角从“培训活动”转向“系统干预”,用组织发展的思维来设计每一个环节。当我们再次设计或评估培训项目时,不妨静下心来问自己三个关键问题:

第一,我们期望改变的关键行为是否足够具体?例如:不是“提升领导力”这样模糊的概念,而是“每周与团队成员进行一对一沟通”这样可观察、可衡量的具体动作。行为越具体,改变的可能性就越大。

第二,我们是否为学员提供了可操作的行为模板和充分的练习机会?就像学习游泳不能只靠看书,行为改变需要清晰的示范和安全的试错环境。比如提供沟通话术模板、主持会议的流程清单,或是通过角色扮演让学员在模拟场景中反复演练。

第三,我们是否营造了支持改变的环境?这往往是最容易被忽视却最重要的环节。包括管理者是否在会后及时给予具体反馈,公司的激励机制是否与新的行为要求相匹配,工作流程是否为新行为的实施留出了空间。

明确这三个问题后,我们再讲这些问题转化为具体的行动,比如在下个培训项目启动前,邀请业务主管一起参加行为共识会议,用1小时时间共同梳理出3-5个最关键的行为改变目标;在课程设计中,确保每个关键行为都配有对应的工具模板和实践环节,让学员带着使用方法回到工作中;在项目结束后,推进管理者支持计划,为学员的上级提供跟进指导和反馈工具,共同营造支持改变的氛围。

只有当这三个维度形成合力时,培训投资才能真正跨越从“知道”到“做到”的鸿沟,让改变不仅发生在课堂里,更延续在工作中。

作者:培训江湖

来源:培训江湖